Vortrag Die Rainbow-Haggadah und die Sederfeier der 42. US-Division Vortrag von Prof. Dr. Erich Naab für den Förderverein „Landjudentum im Wasgau“

Dahn am 28. März 1945 Die Rainbow-Haggadah und die Sederfeier der 42. US-Division Skizze von Prof. Dr. Erich Naab für den Förderverein „Landjudentum im Wasgau“

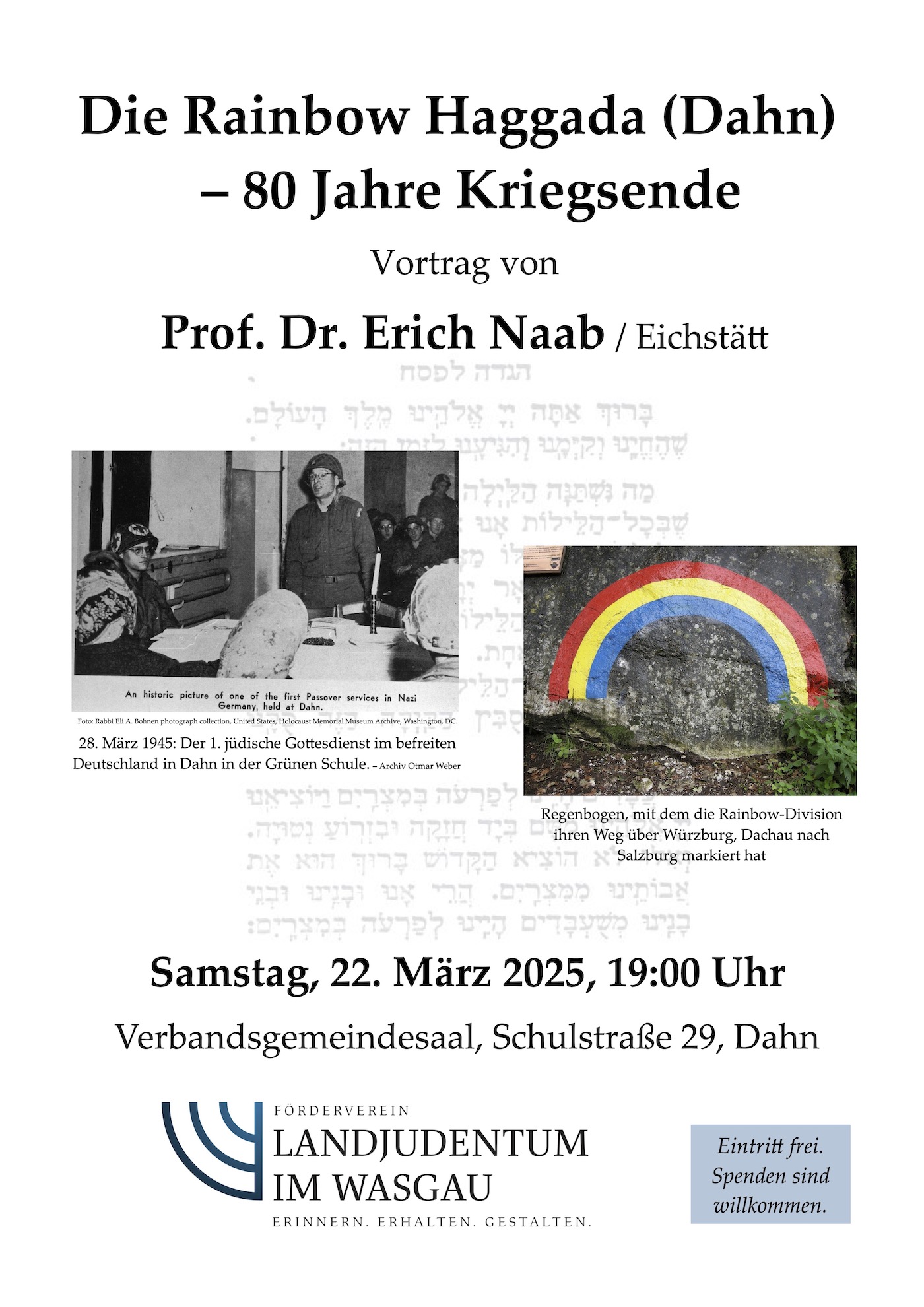

Um die öffentliche Paschafeier im befreiten Deutschland, am 28. März 1945 in Dahn, in ihrer Bedeutung besser einzuschätzen, will ich zunächst auf eine andere, gleichzeitige Feier hinweisen, die unter ganz anderen Umständen stattfand. Diese andere bekannte Feier 1945 war nicht öffentlich. Es war eine geheime Feier unter schwierigsten Umständen im „Waisenhaus“ im KZ Bergen-Belsen. Mit großem Geschick wurde mit Hilfe des „Letzten Judenältesten von Bergen-Belsen“ Josef Weiss feines Mehl organisiert, als Wein diente Rübensaft… Und es muss für die Überlebenden ein wichtiges Ereignis gewesen sein. An diesem Tag allein sollen in Bergen-Belsen 596 Häftlinge gestorben (verhungert) sein, davon ca 500 Juden. Aber nun zu dem einmaligen Zeugnis der Befreiung Deutschlands vom Hitlerregime, das in Dahn entstanden ist: die sogenannte „Rainbow Haggadah“. Es ist kein Zeugnis der Juden des Wasgaus, sondern von Juden der amerikanischen Armee, die im Wasgau bei Fischbach/Ludwigswinkel den Westwall, die Grenze, überwunden haben, in Dahn Station machten, bevor sie weiterrückten, nach Würzburg, und dann nach Dachau, wo sie das berüchtigte KZ befreiten. Sie gehörten zur 42. US-Infanterie-Division; stolz trug sie den Spitznamen Rainbow (deutsch: Regenbogen). Der Name deutet eine Besonderheit dieses Armeeteiles an: Ihre Mitglieder entstammten nicht wie sonst üblich aus einem, sondern aus allen amerikanischen Bundesstaaten. Generalstabschef Douglas MacArthur hatte formuliert: „die Komponenten der Abteilung erstrecken sich über Amerika von Küste zu Küste wie ein Regenbogen“.

Was ist eine Haggadah? Eine Pessach-Haggadah für den Seder-Abend? Inhalt und Bedeutung der sog. Rainbow-Haggadah oder – wenn Sie das Wortspiel erlauben – die HAGGADAHN – mitsamt der Feier werde ich vorstellen. Pessach kennen wir nach seiner griechischen Übersetzung als Pascha oder Passa, von Ostern, der Paschafeier, dem Paschalamm. Mit der biblischen Deutung wird es als Vorübergang (des Herrn) in der Nacht vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten verstanden. Daraufhin war der Exodus, der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus dem Sklavenhaus möglich. Pessach erinnert an den Schutz G’ttes und an die Befreiung, zunächst von politischer Unterdrückung. Am hohen jüdischen Feiertag im Frühjahr wird daran erinnert und gefeiert. Bei den Christen wird sich Leiden und Auferstehung Jesu, die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel in den Vordergrund schieben. Die Feier beginnt schon am Vorabend (im jüd. wie heute noch im kirchl. Kalender beginnt der Tag mit dem Abend) mit einem besonderen Mahl, das nach mehr oder weniger strengen Ordnung (Seder) verläuft. Nach christlicher Überlieferung entspricht das „Letzte Abendmahl“ Jesu mit seinen Jüngern diesem Pessach-Mahl. Haggadah heißt einfach Erzählung. Haggadah, als Buchtitel verwendet, bezieht sich in der Regel auf die Pessach-Haggadah, also die Erzählung und Feier der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, die in Erwartung der endgültigen Befreiung steht. Eine Pessach-Haggadah in Buchform ist nicht nur ein Auszug aus dem 2. Buch Mose, das die Geschichte des Auszugs aus Ägypten enthält, sondern eine „liturgische“ Anleitung, die dieses abendliche Festmahl zur Feier der Befreiung regelt, mit Anweisungen, was zu geschehen hat, und den Gebeten, die dabei gesprochen werden. Die Haggadoth stimmen in ihren Grundzügen überein, doch erfreuen sie sich großer Gestaltungsmöglichkeiten, um die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten in der jeweiligen geschichtlichen Situation zu aktualisieren, etwa in der Befreiung vom Nazimorden. Das Mahl (Seder-Feier genannt) findet aus verständlichen Gründen nicht in der Synagoge oder „Schul“ statt, sondern zu Hause in der Familie. Die Pessach-Haggadah als Buch ist gewöhnlich Familieneigentum. Kunsthistorisch gesehen ist die HaggaDahn kein Schatz wie die bekannten Haggadoth des Mittelalters. Sie ist nicht weiter künstlerisch gestaltet. Mit ihren 16 Seiten auf Kriegspapier ist sie geradezu mickrig. Ihr wirklicher Wert liegt in dem Umstand, dass nur noch wenige Exemplare vorhanden sind, vor allem aber als Dokument und Deutung einer realen Befreiung. Mit ihr wurde, als der Holocaust noch tobte, in Deutschland ein öffentlicher jüdischer Gottesdienst gefeiert. Die Befreiung wurde erinnert, mehr noch, sie wurde erlebt, war gegenwärtig. Das Kriegsende war absehbar, aber noch nicht erreicht. Pessach 1945 in Dahn war nicht nur Gedächtnis an ein lange zurückliegendes „Heilsereignis“, Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, sondern das aktive Mitkämpfen für die Befreiung Europas vom Diktator und seinem vernichtenden Wirken. Das Damals wurde Jetzt wieder wirklich. Die Soldaten waren von der franz. Mittelmeerküste bis zum Maimont Befreier eines besetzten Landes gewesen, im Elsass hatten sie Gefechte zu bestehen, aber jetzt waren sie Eroberer, Eindringliche, zumindest aus der Sicht des perfiden deutschen Führers und seines Anhangs. Das erlebten auch die Amerikaner so (auch in Dahn). Jetzt Pascha zu feiern hieß, auch das beginnende Niederringen der NS-Macht im Reichsgebiet mehr als Befreiung denn Eroberung oder Unterwerfung zu verstehen. Und dafür können wir dankbar sein. Und noch eine Besonderheit: Die Truppe kam am 22. 03. 1945 abends, dem Donnerstag vor Palmsonntag in Dahn an; das jüdische Pessachfest beginnt nach dem jüdischen Kalender am Abend des 14. Nisan 1945 mit dem Sederabend. Das war am Mittwoch 28. März in der Karwoche. Da sollte eine hebräische Haggadah zum Mitfeiern vorliegen. Und ein Fest sollte gefeiert werden mit den rituellen Speisen und dem Wein. Das war auch in der Truppe eine logistisch – organisatorische Herausforderung.

Eli Bohnen

Die Idee zu dieser Feier kam vom jüdischen Militärkaplan Maj. Eli Bohnen, einem Rabbiner von Buffalo, N.Y. Mit dem Durchbruch durch den Westwall (Sigfriedlinie) war ein wichtiges Etappenziel erreicht. Das war auch ein Grund, dem Allmächtigen zu danken. Nicht nur mit dem großen Dankgebet, dem Schehechejanu, einem jüdischen Gebet, das zu besonderen Anlässen gesprochen wird. „Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du uns hast leben lassen, uns erhalten hast und uns hast diese Zeit erreichen lassen.“ Baruch atah Adonaj, Elohejnu Melech HaOlam, schehechejanu, wekijmanu wehigianu la’seman haseh. Eine Pessach-Feier war angemessen, hatte doch die Erlösung von der perversen Rassenideologie begonnen. Warum die Division in Dahn eine achttägige Pause beim Vorrücken einlegte? Das hatte strategische Gründe: Von Kaiserslautern her hatte eine andere Division am 21. März Annweiler erreicht (und die Brücken über den Rhein waren in den Tagen um den 20. März gesprengt worden; bei Worms wurde eine Pontonbrücke errichtet, die ab 26. benutzt werden konnte), auch musste mit den zahlreichen gefangen deutschen Soldaten umgegangen werden (am ersten Tag nach Überschreiten des Westwalls fielen 2 000 Deutsche in amerikanische Hände, eine große Zahl wurde in den Wäldern festgenommen). Und außerdem hatte die Regenbogen Division die Westwallbefestigungen unbrauchbar zu machen. Der Rabbi Eli Bohnen nützte die Situation und nahm Kontakt mit dem Commander der Division auf, dem Generalmajor Joseph Lawton Collins auf (nickname: "Lightning Joe"); er führte in der VII Armee. Bohnen bat den hohen, von der Truppe geschätzten General um Unterstützung zur Feier. Collins wünschte nun, dass all seine Soldaten an dem beabsichtigten Fest teilnehmen könnten, ohne Rücksicht auf Herkunft oder Religion. Er war sich im Klaren, dass es auch in der Truppe Antisemitismus gab. In seiner Abteilung wollte er das nicht tolerieren.

Joseph Lawton Collins ((1. 5. 1896 – 12. 9. 1987)

„Lightning Joe“ Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/J._Lawton_Collins

„Sollte Antisemitismus auftauchen, – gab er dem Rabbi zur Kenntnis – werde ich Sie [Chap. Bohnen] persönlich zur Verantwortung ziehen, wenn ich nicht sofort darüber informiert werde. Wenn es passiert, werde ich die Hurensöhne so hart treffen, dass sie nicht wissen, wer sie sind.“ Da Wein, koscheres Fleisch, Eier und Kräuter als die Utensilien für amerikanische Soldaten in Deutschland noch nicht zur Verfügung standen, fuhr Bohnen mit seinem Mitarbeiter, Chap. Eli Heimberg zurück nach Frankreich, und zwar nach Lunéville, ca 30 km vor Nancy. Bei heutigen Straßenverhältnissen ca 165 km. Dort war eine amerikanische Militärbasis. 8 Gros (8x12x12=1152) Eier und 8 Kisten süßen Weins hätten sie dort geholt, gab Heimberg an, auch frisch geschlachtete Hähnchen in nötiger Menge. Das ungesäuerte Brot, die Matzen kamen von einer Jüd. Wohlfahrtsorganisation in New York und wurden mit deren Zustimmung abgegeben. Bohnen achtete auch darauf, dass die Divisionsköche bei Zubereitung koscher und traditionsgemäß rituell verfuhren. Unentbehrlich war das Ritualbuch, eine Haggadah. Bohnen und Heimberg bekamen in Frankreich ein schlichtes hebräisches Exemplar, das vervielfältig werden musste. Bohnen aktualisierte die Vorlage mit einem Schreiben des General Collins.

Bohnen und Heimberg seien erst am Vorabend der Sederfeier zurückgekommen. Dann stand viel Arbeit für einen Tag an. Für den Druck stand ein altes, verdrecktes Vervielfältigungsgerät (Photo-Offset-Verfahren) der Armee zur Verfügung. So bereitete der durchgängig hebräische Text keine weiteren Schwierigkeiten. Zur Reinigung des Gerätes wurde eine Nazi-Fahne hergenommen.

In Dahn wurden 800 Kopien gedruckt. Die Teilnehmer der Feier kamen aus einem Umkreis von 30 – 40 km; also auch aus anderen Divisionen. Die Angaben über die Anzahl der Teilnehmer schwanken zwischen 750 und 1.200 Soldaten. Ort der Feier war die Alte (Grüne) Dahner Schule, damals Adolf-Hitler-Straße 29. Die Klassenzimmer waren freilich zu klein; die Feier begann im Flur. Vergegenwärtigen wir uns, dass das Schulgebäude als Lazarett hergenommen worden war, auch Nazi-Veranstaltungen darin stattgefunden hatten, und dass sie gereinigt werden musste, von Dahner, als besonders parteinah bekannten Frauen. Hinter der Schule waren jetzt, bevor sie in das Rheinwiesenlager Ludwigshafen-Rheingönheim (PWTE C2) oder eher Böhl-Iggelheim (PWTE C1) überführt wurden, kriegsgefangene Deutsche eingesperrt. Und gegenüber, bei der heutigen Kreisgalerie, waren die katastrophalen Unterkünfte der Zwangsarbeiter und von Deutschen gemachten Gefangenen wohl erst kurz aufgelöst. General Collins war anwesend und hielt eine Rede, auch sein Stellvertreter, General Henning Linden, war in Dahn dabei.

Collins sprach die jüdischen Soldaten an: „Seite an Seite bracht Ihr mit Euren protestantischen und katholischen Kameraden in diese Hochburg des Tyrannen ein, um seine Schimpftiraden über das Herrenvolk Lügen zu strafen.“ In seinem in der HaggaDahn abgedruckten Schreiben „an seine jüdischen Soldaten“: „Die Pessachfeier in dieser Zeit sollte eine nicht gewöhnliche Bedeutung für Euch habe. Wie Eure Vorfahren seid auch ihr beteiligt an einer Schlacht für die Freiheit gegen einen modernen Pharao. Dieser Pharao hat nicht nur Euer Volk zu versklaven versucht, er wollte die ganze Welt versklaven. Gott schenke uns diesen Sieg, der es Euch ermöglicht, das nächste Pessach mit Euren Lieben zu Hause zu feiern, in einer Welt, zu der Ihr geholfen habt, sie zu befreien.“ Die ursprüngliche Intention des Festes: Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten sollte die Identität und den Zusammenhalt des Judentums, auch in aller Zerstreuung und Verfolgung, bewahren, ist hier neu interpretiert, aktualisiert und erweitert. Vizepräsident Truman hatte schon im Rundfunk an die Jüdinnen und Juden in der Armee gewandt. Auch für ihn diente die Exodus-Geschichte als Prisma, durch das sich die Amerikaner die Erfüllung des Versprechens ihrer Nation vorstellen könnten. Die Geschichte von der wunderbaren Befreiung und dem göttlich inspirierten Streben nach moralischer Verbesserung der Menschheit verstand auch Truman als Quelle des Glaubens für diejenigen, die Freiheit zum Wohle aller suchen.

Die einzige Illustration außer Titel: Die Tafeln der Weisungen

Pessach ist – mehr noch als viele andere jüdische Feste – ein Familienfest, mit dem die Angehörigen sich in die Ursprungstraditionen ihres Volkes stellen, diese erinnern und neu für sich bekräftigen. Jeder soll sich fühlen, als wäre er selbst aus Ägypten ausgezogen und würde seinen Kindern davon erzählen. Diese Erinnerung soll die Identität und den Zusammenhalt des Judentums, auch in aller Zerstreuung und Verfolgung, bewahren. Pessach beginnt wo möglich mit einem Abendgottesdienst in der Synagoge, dann folgt das große Festmahl, normalerweise im Familienkreis.

Dieses Mahl hat wie gesagt eine strenge, und dennoch variable Ordnung (Seder). Normalerweise leitet der Hausherr das Fest, spricht die Segen, gibt die vier Becher Wein etc. Die Dahner Feier, von Eli Bohnen geleitet, war weithin durch die übliche Ordnung der zum Druck verwendeten Vorlage vorgegeben. Der Tag wird gesegnet, dann der Wein: Gesegnet seist Du, unser Gott … Baruch ata elohenu….du Schöpfer der Frucht des Weinstockes … Der Jüngste Teilnehmer hat zu fragen, was an diesem Abend das Besondere sei. Wir brauchen hier nicht die einzelnen Zeremonien und die vielen Gebete durchzugehen. Als echte Besonderheit darf aber der Schluss angesehen werden. Anstelle des traditionellen Abschlussgebetes „Nächstes Jahr in Jerusalem“ (L'Shana Haba'ah B'Yerushalayim) endeten die Soldaten der 42. Division mit einem englischen „Prayer for Home“; und dann als letztes Lied des Gottesdienstes: „My Country, ‚Tis of Thee“, ein amerikanisches patriotisches Lied: "mein Land, es ist von dir" oder "mein Land, es gehört dir."

Das Mahl im Krieg war außergewöhnlich; die Männer konnten kaum glauben, was da möglich gemacht wurde: geröstete Hähnchen, gekochte Kartoffeln, Kompott aus Pflaumen, Aprikosen und Rosinen, natürlich Matzen, Wein, auch Tee. Richtige hartgekochte Eier, keine aus Eierpulver. Und natürlich frisches Gemüse für die Bitterkräuter, Meerrettich, grüne Zwiebeln und das erwähnte Kompott, das sog. Charosset. Ob ihm Zimt, Ingwer oder Wein zugefügt wurde, ist allerdings nicht überliefert. Dieses Bild aus dem Nachlass Bohnens im Holocaust-Memorial liegt zwischen den Dahner Bildern. Es zeigt eine Essensausgabe.

Rabbi Bohnen urteilt, es sei für fast alle Anwesenden der glücklichste Tag im ganzen Krieg gewesen. Michael Rugal vom National Museum of American Jewish Military History urteilte über die Bedeutung dieses Vorgangs so: „Die Wiederherstellung der jüdischen Kultur und der religiösen Praktiken war der größte Triumph, den sie [die Verantwortlichen] machen konnten. Dieser Seder auf deutschem Boden zeigte, wie wichtig es für das jüdische Volk ist, den Krieg zu gewinnen.“

Noch eine kleine Anfügung: Eine katholische Messe fand übrigens am folgenden Sonntag, dem Ostersonntag, in Schwanheim, abständig und doch zusammen mit der Bevölkerung statt.